『道外への旅』江の島⑤ -岩 屋-

こんにちは、ご訪問頂きありがとうございます。

こんにちは、ご訪問頂きありがとうございます。

今回は、「江の島⑤ 岩屋」の様子を紹介します。

(訪問日:2023年(令和5年)11月下旬)

前回は、「江の島④ 奥津宮・龍宮」ということで江の島シーキャンドルの後、奥津宮から龍宮までの様子を紹介しました。

私が龍宮(わだつみのみや)から次に向かった所はパンフレットに「江の島岩屋」と紹介されている所でした。

岩 屋

「御岩屋道通り」の坂道を下って「奥津宮」、「龍宮」に立ち寄り、今回の観光の最終的な見学場所になるだろうと思われる「江の島岩屋」に向かいました。

↑「龍宮(わだつみのみや)」(画像:左)、急な石段を下りて行くとお食事処が並んでいました(画像:右)

岩屋へ向かう途中にあるのが「稚児ヶ淵」で、その入り口的な場所(龍燈松跡の石碑群)には「芭蕉の句碑」、「佐羽淡斉の詩碑」、「服部南郭の詩碑」、「白龍燈松」等の石碑が並んでいます。

稚児ヶ淵は、海水によって削られ平坦になった岩盤が隆起してできた所です。

稚児ヶ淵の名の由来は、昔話の「鎌倉相承院の稚児白菊が悲恋によりこの海に身を投げた」ことからだそうです。

芭蕉の句碑・佐羽淡斉の詩碑・服部南郭の詩碑 (説明板より)

『芭蕉の句碑(右から2番目)は、握り飯の半面を押しつぶしたような素朴な碑型の河原石で、「潮墳」の碑と称されて観光客に親しまれています。青緑の色濃い自然石を程よく活用して「疑ふな潮の花も浦の春はせを」と彫りこまれたこの句は二見ヶ浦(三重県)での作ですが、ここの自然環境に溶け合っています。佐羽淡斉の詩碑(右から3番目)は、野火で碑面が剥落していたのを、4代目の子孫が再建したものです。淡斉は、上州桐生の人で、大窪詩佛門下の詩人です。全国の名所旧跡を遍歴して百詩碑建立を図り、江ノ島の碑はその第1号として建てられました。服部南郭(右から4番目)の詩碑は、島内で一番古い詩碑で、高さ95㎝、幅35㎝表に七言詩、背面に文化2年(1805年)これを建立したと識語されてあります。南郭は、京都に生まれ、江戸に出て、儒学者荻生徂徠の門に学び、後に柳沢吉保に仕え、詩文をもって知られた人です。江の島には幾度も来遊し、そのたびごとに、江の島にちなんだ詩をのこしましたが、この詩は南郭の快心の作といわれています。』

『 稚児が淵(ちごがふち) (説明板より)

稚児ヶ淵は海水によって削られて比較的平坦になった岩盤が隆起したことによってうまれました。

その昔、白菊という名前の稚児がここから身を投げたという話が「稚児ヶ淵」の名前の由来となっています。

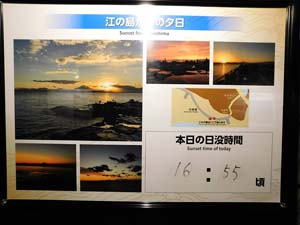

稚児ヶ淵からは、広がる海と空、富士山の向こうに沈む夕日を一望することができ、その絶景から「かながわの景勝50選」にも選ばれています。また、釣りの名所としても知られており、休日は釣り人でにぎわっています。 』

※ 以下の動画には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

服部南郭は江戸中期の儒学者で詩人で、京都の商家に生まれ徳川綱吉の家臣・柳沢吉保に仕え、荻生徂徠の門下になり、盛唐詩に通じ多くの門弟を輩出、文人画家としても知られていたそうです。

『 稚児ヶ淵・永瀬覇天朗の句碑 (説明板より)

稚児ヶ淵は島の西端に位置し、大正12年(1923年)の関東大震災で1mほど隆起した波食台地です。この名称の由来は、建長寺の修行僧自休が、江の島へ百ヶ日参詣の帰り、相承院の稚児白菊と出会ったのが縁で恋におちいりました。しかしその恋も実らず、ついには白菊はこの断崖から身を投げ、自休もそのあとを追ったという悲恋物語からおこっています。ここから眺める富士山夕焼けの相模灘の美しさは、まさしく「かながわ景勝50選」のひとつに数えられるものです。永瀬覇天朗の句碑は、たて148cm、横97cmの仙台石の中にきざまれています。この句碑は、もとは岩屋への桟橋近くに建立されましたが、大波で破壊され、再建の際に、現在地に移されました。覇天朗は大正時代に藤沢が生んだ新鋭俳人です。 』

佐羽淡斉は上野国・桐生で商人として財を成し、漢詩に嗜み多くに詩人を支援し各地の名所旧跡に詩碑を建立しました。

松尾芭蕉が1689(元禄2)年に「伊勢・二見ヶ浦の図」を見て「疑ふな 潮の花も 浦の春」と詠んだそうです。

江島神社発祥の地とされている岩屋につながる赤い欄干が映える岩屋橋まで来ました。

橋の手前には海辺に下りられる石段が設けられていましたが、潮が完全に引いていなかったので磯には降りませんでした。

この橋がなかった頃はどうやって「岩屋」まで行ったのだろうか? 引き潮の時は割と楽だったかもしれないけど、満ち潮の時は行けなかったのだろう…、と思いました。

橋を渡って進んで行くと、第一岩屋の入り口が見えてきました。

岩屋には、「第一岩屋」と「第二岩屋」があるようでした。

途中、海上に目を移すと江の島弁天橋の所にある乗り場から運航している「遊覧船べんてん丸」かと思いきや船べりに「POLICE」と書かれた警察のボートが走っていました。

「何か、事件でもあったのかな?」と思いながら歩いていましたが、そうこうしているうちに岩屋の入口に着きました。

看板を見ると観覧時間が「9:00~17:00」となっていて腕時計で確認すると、「あんまりゆっくりとは見ていられないな」と思いました。

ここは有料施設なので料金を支払い、早速中へ入って行きました。

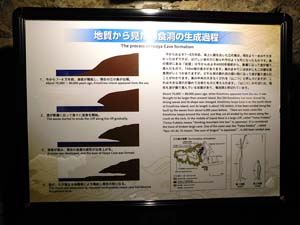

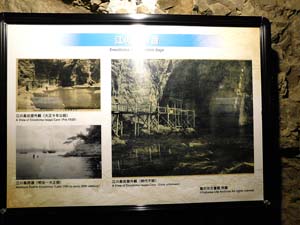

『 地質から見た海食洞の生成過程 (説明板より)

今からおよそ7~8万年前、海上に顔を出した江の島は、現在より一まわり大きかったはずですが、はげしい波の力に削られ今のような形になったものです。島の南岸にある「岩屋」は今からおよそ6000年程前から、断層に沿って波が掘り進んだもので、150m程の長さがあります。島のまわりにはほかにもこの様な海食洞がいくつかありますが、どれも岩の割れ目に弱い所に沿って波が掘り進んだことがわかります。島の中央の大きなくびれを「山二つ」と呼んでいますが、これは大きな洞穴が崩れて出来たものと考えられます。「山二つ」のそばには、現在も波が掘り進んでいる岩屋があり、竜池洞と呼ばれています。 』

『 江嶋縁起(えしまえんぎ) (説明板より)

江嶋縁起は草創譚と利生譚からなる江島神社真名本と金沢文庫真名本とその内容に新たに2つの利生譚を加え、絵を付した、岩本家絵巻と江島神社絵巻の4つの縁起が現存しています。

ここで紹介する絵巻は江島神社のもので江戸時代前期に制作されたもので絵師は「狩野興也」と言われています。体裁、描法とも本格的でやわらかく独特のかすれたような筆使いが狩野派の特徴をよく表しています。

草創譚は五頭龍が暴れそれを江の島出現と共に降臨した弁財天女が改心させた伝説からなり、利生譚は「泰澄大師」や「弘法大師」等の高僧達が江の島へ来島したときの話からなっています。 』

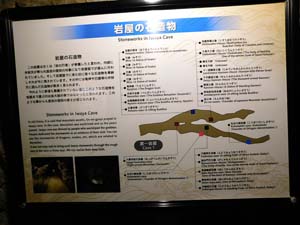

『 岩屋の石造物 (説明板より)

この岩屋は古くは「役の行者」が参籠したと言われ、内部に弁財天が奉られ庶民の信仰の対象になり岩屋詣でが盛んに行われていました。そして岩屋詣でで来た印に様々な石造物を奉納sそれが今に残されています。その中には竜神や巳像等の弁財天に因んだ石造物が数多く見られます。

今のように参道も整備されていない昔にこのような石造物を岩屋まで運ぶのは並大抵のことではなかったと思われます。このような事からも庶民の信仰の厚さが感じられます。 』

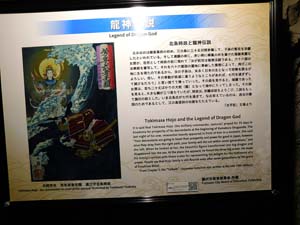

『 龍神伝説 (説明板より)

北条時政と龍神伝説

北条時政は鎌倉幕府の初め、江の島に三十五日間参籠して、子孫の繁栄を祈願したといわれている。そして満願の夜に、赤い袴に柳裏の衣を着けた端厳美麗な女房が、忽然として時政の前に現れて「汝が前世は箱根法師である。六十六部の法華経を書写して、それを六十六箇国の霊地に奉納した善根によって、再びこの地に生を得たのであるから、汝の子孫は、末永く日本の主となって栄華を誇るがよろしい。但し、その挙動が政道に違うようなところがあれば、七代を過ぎずして滅びるだろう」と言い捨てて帰っていった。その姿を見やると、端麗であった女房は、忽ち二十丈ばかりの大蛇(龍)となって海中に入ってしまった。その跡を見ると、大きな鱗が三つ落ちていたが、時政は、祈願成就をよろこび、三鱗をもって旗印の紋とした。いま北条氏が七代を過ぎて、なお栄えているのは、過去の善因のためであるとして、江の島信仰の功徳をたたえている。

「太平記」五巻きより 』

※ 以下の動画には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

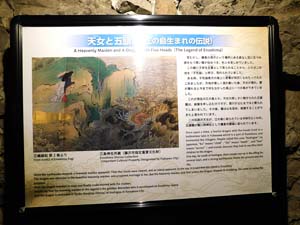

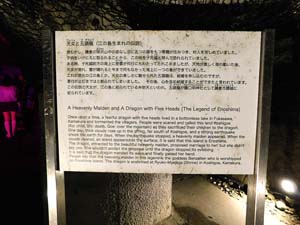

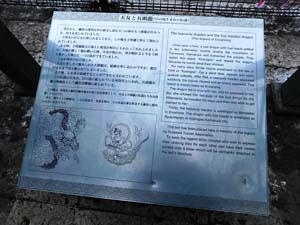

『 天女と五頭龍(江の島生まれの伝説) (説明板より)

昔むかし、鎌倉の深沢(ふかさわ)という場所にある底なし沼に五つの頭をもつ悪い龍が住みつき、村人を苦しめていました。

この龍に子供を生贄(いけにえ)として取られることから、人々はこの地を「子死越(こしごえ)」と呼び、恐れられていました。

ある時、子死越南方の海上に蜜雲が何日にもわたってたれこめましたが、天地が激しく揺れ動いた後、天女が現れ、雲が晴れると今まで何もなかった海上に一つの島ができていました。

これが現在の江の島とか。天女の美しさに魅せられた五頭龍は、結婚を申し込むのですが、悪行が止むまではと断られてしまいました。その後、龍は心を改め、結婚することができたと言われています。

この伝説の天女が、江の島に祀られている弁財天といわれ、五頭龍が龍口明神社として鎌倉市腰越(こしごえ)に祀られています。 』

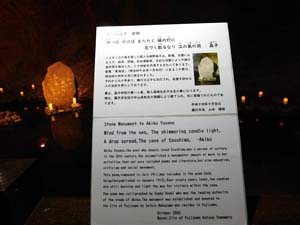

『 与謝野晶子 歌碑 (説明板より)

沖つ風(おきつかぜ) 吹けば またたく 蝋の灯に(ろうのひに)

志づく散るなり(しづくちるるなり) 江の島の洞(えのしまのどう) 晶子』

こよなく江の島を愛した歌人与謝野晶子は、歌壇、文壇に止まらず、教育、評論、社会運動等、多彩な活動により不滅の金字塔を樹立した、二十世紀を代表する文化人であります。

歌集「青海波」(明治四十五年一月刊行)にあるこの歌は、明治四十四年七月に詠まれました。

それから九十年余り、蝋の火は今なお灯され、岩屋を訪ねる人の足許を照らしております。

書は、昌子研究の第一人者、歌人尾崎左永子女史の筆になります。

碑は、藤沢市在住の中山成彬氏の発願により建てられ、市に寄贈されたものであります。

平成十四年十月吉日

藤沢市長 山本 捷雄 』

中へ入ると、まずいろいろな内容の説明が書かれたパネルがしばらく通路に沿って掲示されていました。

パネルを読むために照明が設置されていましたので、その辺りは洞窟の中といってもけっこう明るい環境でした。

パネルの行列が終わると薄暗い感じになってきましたが、管理人さんのいる小さな事務所のような部屋があり、そこでは歩きながらでも消えないように周囲を紙で覆ったろうそくの明かり(燭台)を一人に一台ずつ貸して頂けました。

※ 以下の動画には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

奥に進んで行くと祭神をお祀りしているような祠や記念スタンプ台、ご意見箱等が設置してある所があったり、一部の壁面がなく海が見える所があったりしました。

さらに進んで行くと、今度は黒く塗られた欄干の橋が海沿いにぐるりと渡されている所が現れ、海上には岩礁が出ていて大小の波が打ち寄せ涼しい海風を受けながら歩いて行きました。

この橋は第二岩屋につながる橋でした。

橋の直ぐ下も海そして横も海です、この日はまずまずの天気で海は穏やかで波もさざ波程度でしたのでよかったのですが、海が時化ていて波が荒れていたりすると波しぶきがもろに飛んできて大変でないかな?!と余計なことを思いながら歩いていました。

ここまでけっこう歩いてきたのに、さらにまだ奥にも洞窟があるというので驚いていました。

あまり大きくないこの島の中にこんなに長い洞窟があることを知ってとても意外に思いましたし、すごく歴史があってよく整備されている施設だということもわかったので更に驚きました。

通路の両脇に沿ってずっとろうそくの明かりがともされていて「維持管理が大変だろうな~」と思っていました。

ところがよく見てみるとろうそくの明かりだと思っていたのが実は電気仕掛けの明かりだということに気づいてまたまた驚かされてしまいました。

手を近づけても全然炎の熱さを感じなかったのでした。

これは、「実によくできている、すっかり騙されていた!」と思ってしまいました。

「どんな構造になっているのか」まではわかりませんでしたが、「これならろうそくが燃え尽きて替える必要もないので維持が楽でいいな~」と感心させられました。

「電気仕掛け」といっても、周囲には配線している電線の姿も見られなかったので…。

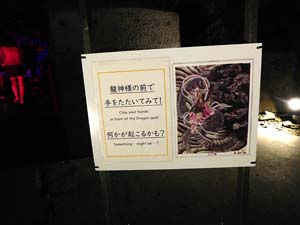

↑ 「龍神様の前で手をたたいてみて!何かが起こるかも?」の表示板がありました。もちろん!手をたたいてみましたら…

『 天女と五頭龍(江の島生まれの伝説) (説明板より)

昔むかし、鎌倉の深沢(ふかさわ)という場所にある底なし沼に五つの頭をもつ悪い龍が住みつき、村人を苦しめていました。

この龍に子供を生贄(いけにえ)として取られることから、人々はこの地を「子死越(こしごえ)」と呼び、恐れられていました。

ある時、子死越南方の海上に蜜雲が何日にもわたってたれこめましたが、天地が激しく揺れ動いた後、天女が現れ、雲が晴れると今まで何もなかった海上に一つの島ができていました。

これが現在の江の島とか。天女の美しさに魅せられた五頭龍は、結婚を申し込むのですが、悪行が止むまではと断られてしまいました。その後、龍は心を改め、結婚することができたと言われています。

この伝説の天女が、江の島に祀られている弁財天といわれ、五頭龍が龍口明神社として鎌倉市腰越(こしごえ)に祀られています。 』

※ 以下の動画には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

迷路のような洞窟の通路?方向音痴?ではないと思っていた私ですが、同じところをグルグル回っていたかも…?なんてことも。

奥の壁に丸い穴があって、そこから外の光が差し込んできている所がありました。

柵が張られていて奥へは行けないようになっていました。

中には洞窟の片側の壁がなくて海や岩礁が見えている場所もありました。

第一岩屋と第二岩屋の間の出入り口の上部は断崖絶壁状態の岩肌が見えていて、こんな所によく造ったものだと思ってしまいました。

第二岩屋からの帰り道で海上に停泊している、今度は警察の船ではなくて海上保安庁の巡視船の姿が見られました。

「巡視船まで出てくるなんて、何か大きな事件でもあったのかな…」と思ってしまいました。

宿泊所に帰ってからその日のニュースを見ましたが、思い当たるような報道はなかったように思いました。

私が気が付かなかっただけで、何かあったのかもしれませんが…。

来た道を戻りながら、岸壁の中に小さい穴が開いているのを見つけました。

さっき洞窟の中で見かけた壁の中に空いていた穴、外の光が差し込んでいたあの穴はあれだったのかもしれない?と思いました。

帰り道の橋の上からまた海上におかしな光景を見てしまいました。

橋の上から海上を眺めていると、何かのボード(サーフボード等)の上に乗った人が板の上に立ちながら櫂のようなもので漕いで進んでいる光景を見ました。

「こんな時間にこんな所で、しかも一人で何をしているのだろう」と不思議に思ってしまいました。

岩屋から駐車場の方へ戻る途中に「龍野ヶ岡(龍恋の鐘)」という案内標識を見ました。

「よく観光地に「愛の鐘」みたいな鐘があるけど、ここにもあるんだ…」と思い、寄ってみることにしました。

周囲の柵にはたくさんの色とりどりのカードと共に錠がかけられてありました。

北海道のでもこうした同じようなことをしている観光地を数か所見たことがありました。

『 天女と五頭龍(江の島生まれの伝説) (説明板より)

昔むかし、鎌倉の深沢山中の底なし沼に五つの頭をもつ悪龍が住みつき、村人を苦しめていました。

子供をいけにえに取られることから、この地を子死越と呼んで恐れられていました。

ある時、子死越南方の海上に蜜雲が何日にもわたってたれこめましたが、天地が激しく揺れ動いた後、天女が現われ、雲が晴れると今まで何も無かった海上に一つの島ができていました。

これが現在の江の島とか。

天女の美しさに魅せられた五頭龍は、結婚を申し込むのですが、悪行が止むまではと断られてしまいました。

その後、心を改め、結婚することができたと言われています。

この伝説の天女が、江の島に祀られている弁財天といわれ、五頭龍が龍口明神社として鎌倉市腰越に祀られている。

この鐘は、社団法人藤沢市観光協会の設立記念事業として、天女と五頭龍の伝説にちなみ設置したものです。

また、両サイドの銘板は、二人の記念日・名前を刻み二人の永遠の愛を祈念する趣旨に賛同いただいた方々です。 』

「どれだけご利益があるのか? 知りませんが、これでお客さんが来てくれてついでにお金を使ってくれるのだから、錠前屋さん等には少しはご利益(経済効果?)があるんだろうな~」と思いました。

成田国際空港から新千歳空港へ

ここからは「おまけ」みたいなものですので、興味のない方は即飛ばして頂くことを私自ら奨励致します。

帰りの便の飛行機はいくつかのアクシデントに見舞われ、その始まりは予約していたLCC航空会社から「機材の都合により○〇便は欠航になり、代わりの便は翌日の午前中に変更になりました」という連絡が旅行中に入ったことでした。

その翌日は通常通りに勤務が入っていましたので、予定通りに北海道へ戻らないと会社に迷惑をかけることになります。

そのため、予てから一度は乗ってみたいと思っていた「ピンクのLCC航空会社」へ変更せざるを得なくなり、初めてピンクの飛行機に乗ることができました! …不幸中の幸?

アクシデントの二つ目は「機材の都合により1時間30分ほど出発が遅れたこと」で、薄暮の中の離陸で千歳への飛行は夜間飛行となってしまいました。

その離陸も生憎の雨の中での離陸でしたから駐機中は窓からの眺めが今一つ見づらかったのですが、滑走しだしたら風圧で水滴が飛ばされて気にならなくなりました…。

私は登山も旅行も出来るだけ明るいうちに帰りたいと思って計画を立てていますので、この時のように夜間に飛行機に乗る経験は初めてでした。

飛行場は薄暮でも上空〇〇mに上がるとまだ太陽の光が届いていたりするので日の入り前に時間が戻ったような錯覚をしてしまいました。

それもわずかな時間で地球はどんどん回ってしまいますので、直に太陽は見えなくなってしまいました。

上空何メートルを飛行しているのか分かりませんが、下に雲が無ければ地上の明かりが機内からでも見えたりしました。

国際宇宙ステーションから宇宙飛行士が地球を写した写真を見たことがありますが、都会の市街地の明かりが宇宙からも煌煌と輝いている様子の画像の通りでした。

新千歳空港での着陸にしても暗い中での着陸でした。

パイロットの方たちは操縦席の窓から着陸灯が見えるのでその明かりを頼りに着陸しているのでしょうが、機内の窓からは滑走路は暗くて全く見えませんし、ポツンポツンと点在している灯りがかろうじて見えているていどでした。

↑ これ以下の画像は無事に帰ってくることができた北海道新千歳空港での画像になります

車輪が滑走路に着地した瞬間に起こる「揺れ」によって唯一着陸したことを知ることができ、その後にキャビンアテンダンドさんの機内アナウンスで再確認できました。

夜間飛行という経験は初めてでしたが良い経験をさせてもらったと思いました、でも明るい中での飛行の方がやっぱり何倍も面白いということを再確認させてもらいました。

こんなに予定が変更された旅は初めてでしたが、終わってみるとそれはそれで良い体験になりましたので「結果オーライ」の今回の旅でした。

尚、この『道外への旅』江の島シリーズは今回で終了となります、ありがとうございました。

※ フリー百科事典ウィキペディア「山二つ」「奥津宮」「龍宮」、江の島 鎌倉ナビサイト「奥津宮」、藤沢市・湘南江の島 藤沢市観光公式ホームページ「群猿賽像庚申塔」「江の島大師」「中津宮広場」、湘南鎌倉寺社巡礼サイト「神に抱かれ仏と共に歩む日々… 江島神社◆境内散歩(その6)◆~岩屋本宮~稚児ヶ淵・龍池窟~」を参考にさせて頂きました。

ご訪問頂きありがとうございました。

江の島④ 奥津宮・龍宮 ⇦⇦⇦ 今 回

※青字部分をクリックすると、そのページが表示されます。

※これまで掲載した記事をご覧いただくには、「ホーム」ページの「インデックス」をご利用ください.