『道外への旅』江の島④ -奥津宮・龍宮-

こんにちは、ご訪問頂きありがとうございます。

こんにちは、ご訪問頂きありがとうございます。

今回は、「江の島④ 奥津宮・龍宮」の様子を紹介します。

(訪問日:2023年(令和5年)11月下旬)

前回は、「江の島③ 江の島シーキャンドル」ということで江の島シーキャンドルを中心に紹介しました。

江の島シーキャンドルを降りた私は、「サムエル・コッキング苑」内の様子を見て回ることにしました。

次に目指していたのは「奥津宮(おくつみや)」から「龍宮(わだつみのみや)」でしたので、そこへ向かいながらもまだ見ていない施設などを巡って行こうと思っていました。

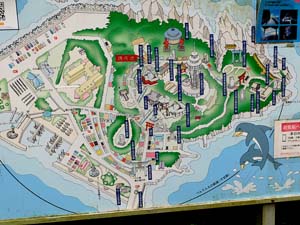

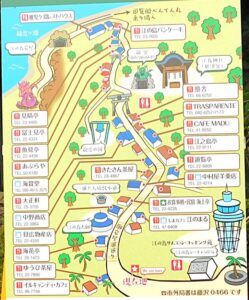

何せ初めての観光地で事前調べもしないまま来たところなので、パンフレットを睨めながら最終的には「「江の島 岩屋」方面へ行ってみようか?」と何となく考えていたので、そっちの方へ行けば辿り着けそうなので迷いなく進んで行けました。

『 バラ ネル・マーティン (説明板より)

ウィンザー(カナダ)市民で閣僚を歴任した著名な政治家であった故ポール・マーティン氏の妻エレノア・アリス・“ネル”・マーティン氏にちなみ、命名されました。

ネル・マーティンは真紅の大輪のバラで春と秋に咲き、年2回楽しむことができます。

藤沢市の姉妹都市ウィンザー市から寄贈された苗木を、元藤沢市長で藤沢市名誉市民の山本捷雄氏が自ら挿し木で増やし育てたバラです。山本氏から姉妹都市提携30周年を記念して寄贈頂きました。

2018年2月吉日 』

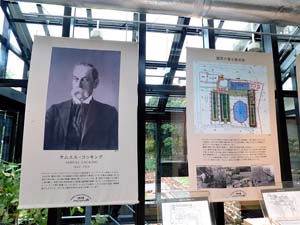

このシーキャンドルがある「サムエル・コッキング苑」の名にある「サムエル・コッキング」氏は、英国出身の横浜外国人居留地に在住した貿易商(各種雑貨類や骨董品、植物などを取り扱う商社「コッキング商会」を経営した人)で別荘や当時日本最大級といわれた近代的温室をもつ庭園をも持っているというお金持ちだったようです。

サムエル・コッキング苑のある場所は、江の島島内でも数少ない平地で江の島の各寺院でのお供物等を栽培する菜園があったところだったそうです。

そこをサムエル・コッキング氏が1880(明治13)年に買い取り当時のお金で200万円もの巨費を投じてイギリス式植物園を整備したそうです。

翌年の明治14年に建てられた温室は室温を保つためにボイラー室を備えて設備で熱帯産の植物等も栽培されていました。

この温室跡が2002(平成14)年に発掘され現在サムエル・コッキング苑内に遺構として保存展示されています。

現在は、江ノ島電鉄が運営するシーキャンドル(江の島展望灯台)の完成後に、2003(平成15)年にオープンした藤沢市の公園施設となっています。

旧江ノ島展望台(現在の「江の島シーキャンドル」)のライトアップが始まったのが1999年だそうです。

それから年々イルミネーションのエリアが拡大され、2020(令和2)年には「湘南キャンドル」が江の島サムエル・コッキング苑や江の島シーキャンドルなどを主な会場として日本最大級の約10,000基ものキャンドルが灯され、幻想的な空間を作り出す催し物が行われています。

当時サムエル・コッキング苑を歩いていて、「やけにキャンドルが苑内のあちこちにたくさん置いてあるな」と思って見ていましたが、帰宅してから調べてみてやっとその訳が分かりました。

私が訪れた時にも、上や下の画像の中にあるように「湘南キャンドル」の準備がサムエル・コッキング苑内のあちらこちらで担当の方々が忙しそうに黙々と行われていたことを思い出しました。

※ 現在行われているような「湘南キャンドル」がいつから始まったのかは分かりませんでした。因みに、2025(令和7)年の「湘南キャンドル」は10月11日(土)から110月3日(月)まで予定されているようです。詳しくは、「湘南キャンドル25」で検索してみてください。

温室ボイラー室遺構を見学した後、「UMIYAMA GALLERY」へ向かいました。

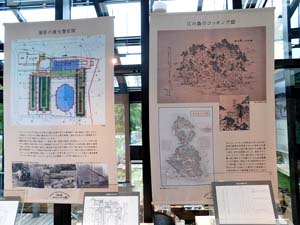

室内にはサムエル・コッキング氏やサムエル・コッキング苑、江の島の歴史等についてのパネルが掲示してありました。

『 サムエル・コッキング (説明板より)

SAMUEL COCKING 1842-12914

サムエル・コッキングはアイルランド生まれの貿易商で、オーストラリアに移住したのちに1868年に横浜に来日、その後横浜の外国人居留地55番地にコッキング紹介を開設しました。商会で財を成し、江の島の景観と植物を愛したコッキングは、妻 宮田リキ名義で江の島に土地を購入。別荘の他に和洋折衷の大規模な植物園を開設しました。これが現在のサムエル・コッキング苑の基礎となっています。コッキングは晩年、人々との交流や福祉・慈善事業にも力をいれ、1914年に横浜市平沼の自宅で永眠しています。 』

『 (説明板より)

サムエル・コッキングが明治20年頃に巨額の私財を投じて植物園の一画に建設した約1,100㎡の温室は、大正12年の関東大震災等ですべての上屋が倒壊し、煉瓦を主体とした基礎部分や地下につくられた施設のみが残されています。

遺構は南北に長い怨嫉の基礎3つ、東西に長い怨嫉の基礎、西洋風のシンメトリーな形の池、それに温室の北側に設けられた付属施設であるボイラー室、燃料を入れた貯炭庫、植物や暖房の為に水を蓄えた貯水槽、温室と付属施設を結ぶ地下通路、冷たい風を遮るための防風壁や集水用陶管等です。この温室は明治中期に造られたものとしては、国内で最大の規模を有し、スチームによる暖房設備も当時としては非常に水準の高いものでした。レンガ造りの温室遺構としては、現存する唯一のもので、近代の文化遺構として非常に貴重なものです。 』

『 (説明板より)

サムエル・コッキングは明治13年(1880年)、当時江島神社所有者であった西町200番地の500坪の土地を妻 宮田リキ名義で買い求め、住宅を建設しました。現在のサムエル・コッキング苑と道を挟んで向き合う亀ヶ岡広場がその位置です。壬生昌延が明治30年に出版した「相州江之島真景」には西洋館および植物園が記されています。 』

『 (説明板より)

明治中期の江の島は現在のように島に渡る橋も架けられておらず砂浜も広大で、江の島シーキャンドルや江の島ヨットハーバー等もないことから、一見江の島には見えないが、江の島入口の江島神社青銅鳥居とその町並みは現在の風景にその面影が感じられます。 』

そのパネルの中で印象深かったのは、昔の東京オリンピック前の埋め立て工事前の江の島の写真でした。

その写真には、現在の江の島の2/3程の大きさの江の島と、今はヨットハーバー近くの公園にわずかに残っているだけの聖天島が小さく海上に浮かんでいる様子が写っていました。

昔の江の島と変わってしまった現在の江の島、その違いに感慨深いものを感じました。

中津宮広場展望デッキから亀ヶ岡広場展望デッキを経て「山ふたつ」方面へ進んで行きました。

その途中で、中津宮広場展望デッキ辺りからは「江の島ヨットハーバー」と「聖天島公園」等が見えていました。

また、温室ボイラー室遺構近くの広場では湘南キャンドルの準備で忙しそうに作業しているスタッフの方々の様子もありました。

「江の島大師(最福寺別院)」の前を通りがかり、真っ赤な「阿吽の仁王像」が左右に立っていました。

丸い屋根の上に双輪が立っている変わった形の建物でした。

814(弘仁5)年の弘法大師・空海の金窟参篭による岩屋本宮創建神話にまで遡れるように、現在の江島神社の前身である金亀山与願寺は真言宗の寺院で、江戸期にその中心的存在であった岩本院は仁和寺の末寺として真言宗御室派に属していたそうです。

福島漁村の句碑、「江の島館(金亀楼別館)」の主人で俳人の福島漁村の句碑で「貝がらも 桜の名あり 島の春」とありました。

「江の島館(金亀楼別館)」 は漁村の死後も営業を続けていたそうですが、昭和39年(1964年)に閉館となりました。

『 山ふたつ (説明板より)

・吸い込まれるような断崖絶壁が見どころです。

江の島をちょうど二分する境となっていることから、俗に「山ふたつ」といわれています。断層に沿って浸食された海食洞が崩落したことで「山ふたつ」が出来たともいわれています。

サムエル・コッキング宛から下りてくる階段横には、赤茶色の地層が見えます。これは関東ローム層で、箱根・富士山の火山灰が堆積したものです。 』

『 「山ふたつ」の表示説明文より引用

山の分かれ目のような景色でした。吸い込まれそうな、ちょっと怖い断崖絶壁が絶景でした。

少しアップダウンのある道を歩いて行くと急に視界がひらけます。 かと思ったら眼下には崖と岩と鮮やかなエメラルドグリーンの海と… しばらく足を止めてしまう絶景です。 江ノ島、サムエルコッキング苑や灯台を過ぎて島の先端の方へ歩みを進めると出会える景色。浸食により江ノ島を二つの山に分かつようで、山二つと呼ばれる場所です。 いつ行っても新しい発見があり、日によって色を変える海やのんびり歩く猫に出会える江ノ島さんぽ。今度はどんな景色に出会えるかなぁ♪ #山二つ#江ノ島#湘南#鎌倉#海#絶景#神奈川#さんぽ#絶景#歩く

江の島には山ふたつという場所がある。江の島をちょうど二分する境となっていることから、そう呼ばれている。断層に沿って浸食された海食洞が崩落してできたとも言われている。江の島サムエル・コッキング苑がある江の島の頂上にある江ノ島亀ヶ岡広場と江の島龍野ヶ岡自然の森の山頂との間の谷を言うのであろう。

この江ノ島亀ヶ岡広場がある山頂から下る階段が続き、石段の踊り場には「山ふたつ眺め舞台」と呼ばれるこの山ふたつの谷から下の岩場を見下ろすことができる。

また、中村屋から北に横道に入ると下道と呼ばれる崖の縁を通る道路があり、江島神社の瑞心門下に出る。この下道で西側が開けた場所からは富士山が見える。しかし、一般には奥津宮参拝や岩屋見学後の帰り道として利用され、上下の高低差は多少はあるが、中津宮を経るより距離がなく、基本的には下りの坂道なので下道端の崖から時折見える富士山などは誰も全く気にしてはいないようだ。どうせ、ここ下道から見なくても、江の島弁天橋からは富士山が良く見えるのであるから。

(江の島下道眼下の防波堤)

「山ふたつ眺め舞台」。石段の踊り場。

「山ふたつ」とは、

「江ノ島をちょうど二分する境となっていることから、俗に「山ふたつ」と言われています。断層に沿って浸食された海食洞が崩落したことで「山ふたつ」が出来たとも言われています。

サムエル・コッキング苑から下りてくる階段横には、赤茶色の地層が見えます。

これは関東ローム層で、箱根・富士山の火山灰が堆積したものです。」 』

『 江の島の関東ローム層と「江の島縁起」 (説明板より)

この場所で観察できる赤土の関東ローム層中の武蔵野ローム層と呼ばれる地層です。これは、第四紀後期更新世(約12.6~1.17万年前)に活発な火山活動をしていた箱根山、富士山などの火山から降り注いだ火山灰や火山砕屑物が江の島の基盤をつくる葉山層と呼ばれる固い岩石の上に堆積してできたもので、関東一円に広がっています。長い年月の間に火山灰に含まれる鉱物の鉄分が酸化した鉄さびが赤土の色を作っています。赤土の中に、やや粒が荒く、白っぽい帯のような地層が何本か確認できます。これは軽石層(パミス)と呼ばれ、主に箱根火山の大噴火の時に短時間で大量に降り積もった火山砕屑物です。ここでは、下層から三浦軽石層(MP)、東京軽石層(TP)、箱根三色旗軽石層(SP)の3つの軽石層を見ることができます。箱根火山由来のローム層の中で、江の島で観察できるのは約8万年前のものからですので、島が陸化したのもその時代ではないかと推察されます。

有名な「江ノ島縁起」は平安時代中期に書かれた五頭龍と弁天様が登場する江の島誕生の物語です。その中に「欽明天皇13年(西暦552年)4月13日真っ黒い雲が天空を覆い、深い霧が立ち込め、大地震が10日も続いた後、雲の上から弁天様が従えた四天王や風神雷神が空から石を降らせ、海からは真っ赤な火柱とともに岩が噴き出して江の島は誕生した」との記述があります。平安中期には、大地震による島の隆起や富士山の噴火で火山灰や軽石が降ってきた記録もあり、このような自然現象が人々の暮らしや信仰と結びついて、「江の島縁起」誕生となったのかもしれません。

江の島花と緑の島づくり運営協議会 』

江の島サムエル・コッキング苑がある江の島の頂上にある江ノ島亀ヶ岡広場と江の島龍野ヶ岡自然の森の山頂との間の谷で、江の島をちょうど二つに分ける境となっていることから、そう呼ばれているそうです。

サムエル・コッキング苑から下りてくる階段横に赤茶色の地層が見え、これが「関東ローム層」で箱根・富士山の火山灰が堆積したものです。

江ノ島亀ヶ岡広場がある山頂から下る階段を下りてくると、石段の踊り場に「山ふたつ眺め舞台」と呼ばれる所があり、この山ふたつの谷から下の岩場を見下ろすことができます。

ここにもあったされる海食洞(岩屋)が断層に沿って浸食され崩落してこのような谷ができたとも言われています。

山ふたつ眺め舞台からさらに岩屋方面へ進んでいく途中で、中身が「?」で分からないという面白い自動販売機(画像上の右)がありました。

私は「面白い!」とは思いましたが、いくら何でも「何が出てくるか分からない販売機で買ってみよう」とは思いませんでしたが、「買ってみる人も中にはいるのだろうな…」と思いつつ通過しました。

藤沢市重要文化財に指定されている「群猿奉賽像庚申塔(ぐんえんほうさいぞうこうしんとう)」の標柱(画像上の左)です。

『 頼朝寄進の鳥居 (説明板より)

1182年に源頼朝(みなもとのよりとも)(鎌倉幕府初代征夷大将軍(かまくらばくふしょだいせいいたいしょうぐん))が奉納したと伝(つた)わっています。鎌倉幕府が編纂(へんさん)した歴史書(れきししょ)「吾妻鏡(あずまかがみ)」には、源頼朝が当時(とうじ)奥州(おうしゅう)(今の東北地方)の一帯で非常に大きな力を持っていた藤原秀衡(ふじわらのひでひら)の追討祈願の為、御窟(おんいわや)(今の岩屋洞窟(いわやどうくつ))に弁財天を祀(まつ)り、鳥居を奉納した事が記されています。後の1189年に源頼朝は奥州へ攻め入り、藤原氏を滅ぼしました。

現在の鳥居は2004年の台風で破損し、一部新材で補修されたものになります。 』

1185(養和2)年に奥州平泉の藤原秀衡を調伏するために建てられたとされる「源頼朝寄進の石鳥居」です。

現在の鳥居は、2004(平成16)年に台風の後に補修されたものだそうです。

『 5.東海江島辯財天祠石鳥居記(とうかいえのしまべんざいてんしいしとりいのき) (説明板より)

文政6年(1823)に笠木が折れた伝源頼朝寄進の石鳥居を文政10年(1827)に修理した時の記念碑です。碑文には文政年間に台風の被害で近くの松の大木が倒れ鳥居を壊してしまい、その修理に関する事が記されています。

この時の修理に浄財を寄進した浅草、上野、神田、湯島の人々の名前も記されています。 』

1823(文政6)年に笠木が折れた源頼朝寄進の石鳥居を1827(文政10)年に修繕した際に建てられた石碑「東海江島辯財天詞石鳥居記」です。

『 奥津宮(おくつのみや) (説明板より)

多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)を

多紀理比賣命は、三人姉妹の一番上の姉神で、安らかに海を守る神様といわれています。相模湾を臨む岩屋に一番近い奥津宮は、昔は、本宮または御旅所(おたびしょ)と称され、社殿は壮麗を極めていましたが、天保十二年(一八四一年)に焼失。翌十三年に再建されたのが、現在の御社殿(入母屋造り)です。更に平成二十三年(二0一一年)に御社殿を修復致しました。養和二年(一一八二年)に、源頼朝により奉納された石鳥居や、江戸の絵師・酒井抱一が拝殿天井に描いた、どこから見てもこちらを睨んでいるように見える「八方睨みの亀」は有名です。 』

中津宮から徒歩約10分、江島神社で一番高い所にある「奥津宮(おくつみや)」で、御祭神は「多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)・江島神社の三姉妹御祭神の一番上の姉神で、安らかに海を守る神様と言われています。

拝殿の天井には江戸の絵師・酒井抱一による天井江「八方睨みの亀(正面向亀図)」(藤沢市有形文化財指定、実物は社務所にて保管)が描かれ、どの位置から見てもこちらを睨んでいるように見えることからそう呼ばれるようになりました。

参道には36匹の猿を彫った「群猿奉賽像庚申塔(ぐんえんほうさいぞうこうしんとう)」があります。

『 7.山田検校斗養一(やまだけんぎょうとよいち)座像 (説明板より)

【宝暦7年(1757)~文化14年(1817)】

大正6年(1917)建立、平成16年(2004)再建。

江戸筝曲(えどそうきょく)の始祖とも言うべき山田検校の等身大の座像です。

山田検校の作曲した「江の島曲」は有名です。

座像の横の碑文は明治の文豪幸田露伴による撰文が刻され山田検校の芸術家としての功績を称えています。 』

箏曲「江の島曲」で知られている山田流琴曲の開祖・山田検校の銅像で、初代の銅像は1917(大正6)年の百回忌に幸田露伴らによって建てられましたが、第二次大戦で供出されてしまったそうです。

今あるものは、平成16年(2004年)に、元の鋳型を利用して再鋳したものです。

『 天井画 八方睨みの亀 (説明板より)

1803年に江戸時代の絵師である酒井抱一によって描かれ、1971年には藤沢市の指定文化財となりました。

八方とは「あらゆる方向」という意味で、どこから見ても描かれた瓶がこちらを睨んでいるように見えることから「八方睨みの亀」と呼ばれています。酒井抱一によって描かれた実物の絵は海風による損傷から守るために江島神社の社務所に保管されており、現在掲げられているものは、1994年に日本画家の片岡華陽画伯によって描かれた復元画です。 』

『 八方睨みの亀の絵 (説明板より)

江戸時代、享和3年(1803年)画家・酒井抱一が描いた「正面向亀図」です。どこから見てもこちらを睨んでいる様に見えるところから「八方睨みの亀」と呼ばれています。正面向きの亀を桐材に金箔を押し、強い線で描かれ、もとは胡粉、緑青、丹色で彩色されていました。

原絵は海風の浸害からまもるために、江島神社の宝殿に納められています。

いま奥津宮にかかげられているのは、平成6年(1994年)の片岡華陽画伯が描いた復元画です。

酒井抱一(1761~1828年)の画技は特にすぐれ、琳派(俵屋宗達・尾形光琳流)を復活したことでも広く知られていました。

酒井抱一がなぜここに亀絵を奉納したのかはわかりませんが、亀は長寿のシンボルで、江の島は不老長寿の島として人々に人気がありました。 』

現在の奥津宮の拝殿は1976(昭和51)年に新築されたもので、江戸期にはここに仏教様式の「二天門」があったが明治の廃仏毀釈で取り壊されました。

1873(明治6)年に奥に壁のない「唐門」のような外観で先代の「拝殿」が再建されました。

寛永年間に江ノ島随一と謳われた権現造の奥津宮拝殿・幣殿・本殿が建立されましたが、1841(天保12)年に火災で焼失し、1842(天保13)年に現在の白木の本殿のみが再建されました。

『 龍宮(わだつみのみや) 御祭神 龍神 (説明板より)

江の島は湧出以来龍の棲む所と言われ、古来より龍神は弁財天信仰と習合し、密接な結びつきから榎島縁起を始め多くの伝説が残っている。「太平記」には時の執権、北条時政が江の島に参篭して子孫の繁栄を祈った時に、龍(大蛇)が現れ三つの鱗を落とせり、時政祈願成就とよろこびその三鱗を授かり家紋となす。或るは北条貞時が霊夢を見、龍池に赴くと金銅の竜頭を見田と、或るは「足利治乱記」には海に夜毎光ありて白龍長さ廿丈許(約六0米)なるが海中より出て、絵島石穴に飛入るを諸人多見之と、謡曲「江ノ島」には天女が龍神と姿を現じて、七難即滅生悪事災難を払いて諸願成就を宣う御声も新たに聞こえとある。

伝記は多く残されており、この神秘なる趣意を鑑み平成六年九月吉日に当社発祥地たる岩屋洞窟の真上に御鎮座となった。

龍 神 詠 歌

天地の開けし御代は平成の天の戸明けゆく東天紅蒼海(あさみかげうみ)漫々と立ち渡り舞う老の波 今ぞ時なる重陽に龍神の吟ずる声ありて波浪(なみ)を蹴たてて逆巻く潮の迫るとともに 龍神海上翔(か)け昇り 五色の彩雲普々にその雲上に顕ずなり 願事叶ふ如意宝珠三光を発し 島上の龍宮に天降り給ひぬ 衆生済度の方便 生死の相助けんと・・・御神慮幽くにありて 噫(あゝ)かたじけなきかな 』

『 龍宮(わだつみのみや) (説明板より)

江の島は古来より龍が棲んでいる場所といわれているため竜神信仰(りゅうじんしんこう)が篤(あつ)く、五頭龍(ごずりゅう)と弁財天にまつわる伝説「榎島縁起(えのしまえんぎ)」をはじめとした龍にまつわる伝説が多く残されています。

軍記物語である「太平記」によると、鎌倉幕府創設のころ、北条時政(ほうじょうときまさ)(初代執権(しょだいしっけん))gた子孫繁栄(しそんはんえい)を祈りために御窟(おんいわや)(今の岩屋洞窟(いわやどうくつ))で参篭(さんろう)した際、目の前に弁財天が現れて、時政の願いをかなえることを約束した後に龍(大蛇)の姿となり、海に消えていったと記されています。そのときに授(さず)かった龍の三枚の鱗を形どり、北条家の家紋にしたことが「三つ鱗紋(うろこもん)」の起こりです。

このような龍神信仰を背景に、龍宮(わだるみのみや)は龍神を御祭神として江の島岩屋の真上に位置するこの場所に建てられました。 』

『 高木蒼悟の句碑 (説明板より)

高木蒼悟は江島神社の宮司で、俳諧の研究者でした。著書の『俳諧人名辞典』で文部大臣賞を受賞したことを記念して、当時の江島神社宮司相原直八郎が昭和36年(1961年)に建立したものです。江の島には春の句が多いなかでは異色であり、

夏富士や晩籟神を鎮しむる

※晩籟 …… 夕方の風の音の意味

の句が刻まれています。 』

龍宮(わだつみのみや)は、1993(平成5)年に本宮岩屋の管理が江島神社より藤沢市に移り「文化財」の位置づけになったことから本宮岩屋に鎮座する龍神(龍宮大神)をお祀りする場として1994(平成6)年に本宮岩屋の直上に創建されました。

※ 以下の動画には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

※ フリー百科事典ウィキペディア「山二つ」「奥津宮」「龍宮」、江の島 鎌倉ナビサイト「奥津宮」、藤沢市・湘南江の島 藤沢市観光公式ホームページ「群猿賽像庚申塔」「江の島大師」「中津宮広場」を参考にさせて頂きました。

ご訪問頂きありがとうございました。

江の島③ 江の島シーキャンドル ⇦⇦⇦ 今 回 ⇨⇨⇨ 江の島⑤ 岩 屋

※青字部分をクリックすると、そのページが表示されます。

※これまで掲載した記事をご覧いただくには、「ホーム」ページの「インデックス」をご利用ください.