『道外への旅』-江の島② 泰安殿から中津宮-

こんにちは、ご訪問頂きありがとうございます。

こんにちは、ご訪問頂きありがとうございます。

今回は、「江の島② 奉安殿から中津宮」の様子を紹介します。

(訪問日:2023年(令和5年)11月下旬)

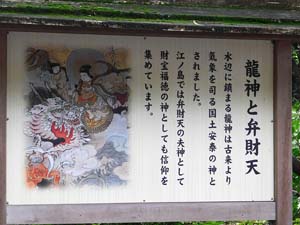

音楽など芸能の神として広く信仰を集めた江島神社の弁財天は、江戸も近く江戸からの参詣人で大いに賑わったそうです。

前回は江戸の遊郭・新吉原の楼主が願主となって建てられたという「青銅鳥居」をくぐり「弁財天仲見世通り」に入り「珠の鳥居」、「瑞心門」を通って「江島神社・辺津宮(へつみや)」まで行きました。

辺津宮は、1206(建永元)年に源実朝(みなもとのさねとも)によって鎌倉幕府の繁栄を願って創建されました。

※ 源実朝・・・鎌倉幕府三代征夷大将軍で幕府を開いた源頼朝の嫡出の次男として生まれました。1219(建保7)年に鶴岡八幡宮で頼家(2代将軍)の子・公暁(くぎょう)に暗殺されました。

奉 安 殿

私は次に、辺津宮の隣にある八角形の形をしたお堂の「奉安殿」に向かいました。

日本三大弁財天(近江琵琶湖に浮かぶ竹生島と安芸の宮島)の一つで、鎌倉時代に作られた八臂弁財天(はっぴべんざいてん)と妙音弁財天(みょうおんべんざいてん)の両御尊像をお祀りしているお社です。

国指定重要文化財の八臂弁財天像は、八本の腕(臂)それぞれに宝珠・剣・戟(げき)。輪宝・宝棒・弓。矢を持ち、頭上には宇賀神(うがじん;蛇の体と年老いた男の顔をした姿の穀物神)を頂く宇賀財天の姿をしています。

同じく国指定重要文化財の妙音弁財天像は、「裸弁財天」ともいわれている半跏(はんか)(立て膝姿)裸形の琵琶を抱えた弁財天像です。

『 奉安殿(ほうあんでん) (説明板より)

江の島弁財天(えのしまべんざいてん)への参詣(さんけい)の歴史(れきし)は古(ふる)く、広島県(ひろしまけん)の宮島(みやじま)、滋賀県(しがけん)の竹生島(ちくぶしま)と並(なら)び「日本三大弁財天(にほんさんだいべんざいてん)」として篤(あつ)く信仰(しんこう)されて来(き)ました。弁財天(べんざいてん)は当初(とうしょ)、武人守護(ぶじんしゅご)の神(かみ)として信仰(しんこう)を集(あつ)めていましたが、時代(じだい)が進(すす)み泰平(たいへい)に世(よ)になることで、次第(しだい)に“芸能(げいのう)・音楽(おんがく)・知恵(ちえ)・福徳()ふくとくの神(かみ)”として信仰(しんこう)されるようになりました。

泰安殿(ほうあんでん)では勝運祈願(しょううんきがん)の神(かみ)として信仰(しんこう)される八臂弁財天(はっぴべんざいてん)(国重要文化財(くにじゅうようぶんかざい))や音楽芸能(おんがくげいのう)の上達(じょうたつ)を願(ねが)う人々(ひとびと)の信仰(しんこう)を集(あつ)めている妙音弁財天(みょうおんべんざいてん

)(市重要文化財(しじゅうようぶんかざい))の御尊像(ごそんぞん)をお祀(まつ)りするほか。多(おお)くの宝物(ほうもつ)を収蔵(しゅうぞう)しています。 』

奉安殿の傍に池があり、そこへ白い龍の像から水が流れ出ていました。

その白い龍が「銭洗い白龍王」で、池の霊水でお金を洗うと金運向上のご利益があるということです。

そうと知った私は、さっそく池の周りの縁においてあるザルにお金を入れて洗ってみることにしましたが、「お札を濡らしてしまうと乾かしたりする必要が出て手間がかかる…」と思ったので、せっかくの良い機会を無にし白龍王様には申し訳ありませんが、洗うのはサッと拭いて済ませられる硬貨だけにしておきました。

そんな横着なことをしたせいなのでしょうか、今のところその時のご利益は我が身にはあまり感じられないように思っています。

江島神社・辺津宮の近くにある交差点の手前に「猿田彦大神」の碑があって、そのそばに説明が書かれた石柱がありました、

碑は、庚申塔(こうしんとう)の一つで1832(天保3)年に建てられたそうです。

猿田彦大神(さるたひこおおかみ)とは古事記・日本書紀の神話に登場する神で、天孫「ににぎのみこと」降臨の際に高千穂までの道案内を務めた神で、「みちひらき」の大神と言われています。

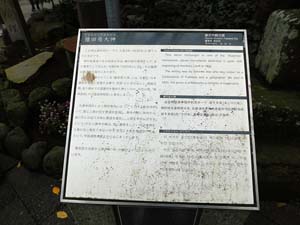

『 猿田彦大神(さるたひこのおおかみ) (説明板より)

この碑は庚申塔の一つで、天保3年(1832年)に建てられたものです。 碑の執筆者である阿部石年は、藤沢宿の儒者として、また書家として知られ、天保6年(1835年)に没し、その墓碑は鵠沼の万福寺にあります。

この碑に書かれている「猿田彦大神」とは、古事記、日本書紀の神話に登場する神で、天孫「ににぎのみこと」降臨の際、高千穂までの道案内を勤めた神といわれ、中世以降「庚申信仰」や「道祖神信仰」と習合しました。

※庚申信仰とは人間の体内には、三尸(さんし)という三匹の虫がいて、常に人間が犯す罪過を監視し、庚申の晩に胎内から抜け天にのぼり天帝に罪過を報告し、人間を早死にさせるという。だから庚申の晩は、常に徹夜をしていれば体内から抜け出し報告できないので、早死にを免れ長生きできるという、中国道教の教えから始まっています。 』

奉安殿、八坂神社から江島神社・中津宮へ向かう途中でウッドデッキ造りの展望台のような施設がありましたので、寄って行ってみると、ヨットハーバー方面の様子がよく見えていました。

そこから中津宮に行くには長い急な石段があり、がんばって上って行かなくてはなりませんでした。

その途中には「3.江島辯才天女上宮之碑(えのしまべんざいてんにょうえのみや/かみのみやのひ)」と説明が書かれた表示板がありました。

『 3.江島辯才天女上宮之碑(えのしまべんざいてんにょうえのみや/かみのみやのひ)

文化元年(1804)

姫路城主 酒井忠道撰 (説明板より)

碑文には弁財天が江の島に降臨した後、役行者(えんぎょうじゃ)によって霊場として開かれ、平安時代に天台座主(てんだいざす)・慈覚大師(じかくだいし)によって「上之宮(うえのみや/かみのみや)」(現在の中津宮)が創建された事が記されています。 』

江島の中腹にある朱塗の古社の中津宮(なかつのみや)は、市寸島比賣姫(いちきしまひめのみこと)をお祀りしています。

宗像姉妹の三女と伝わり、神仏習合では弁財天と同一神とされ芸術・金運のご利益と共に、それは美しい女神様として人気があるそうです。

現在の権現造(ごんげんづくり)の社殿は、1689(元禄2)年に再建されたもので1996(平成8)年に大改修されました。

『 江島神社 中津宮(なかつのみや) (説明板より)

江の島島内三ヶ所のお宮(奥津宮・中津宮・辺津宮)を総称して江島神社といいます。

江島神社は、福岡県の宗像神社と同じく、多紀理比賣命、市寸島比賣命、田寸津比賣命の三柱の女神を祀っています。

中津宮は、三女神のうち市寸島比賣命をお祀りしており、創建は仁壽3年(853年)であり、現在の朱色鮮明な社殿は平成8年(1996年)に大改修されたものです。

境内には、江戸時代に歌舞伎関係者により奉納された石灯籠や梅・桜などがあります。

当社の弁財天は日本三大弁財天の一つで、七福神の弁財天として、また芸能を司る妙音天女として崇敬され、江戸時代は庶民、歌舞伎役者、武士と幅広い階層から信仰を集め、大変賑わいました。 』

境内には、江戸時代に活躍した芸人や商人等から奉納された石灯籠が並んでいるそうです。

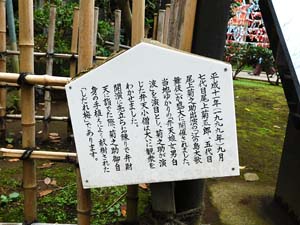

最近では1999(平成11)年に七代目尾上菊五郎、五代目尾上菊之助が出演した「江の島大歌舞伎」が開催され、開演に先立ちお練りで弁財天に詣でた際に、菊之助ご自身で手植し献樹された「しだれ梅」が植えられていたり、両氏の手形の板の展示されていたりしました。

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

中津宮の庭園内には、「水琴窟(すいきんくつ)」というものがありました。

水琴窟は、日本庭園で「その発する音を楽しむ仕掛け」の一つで、地面の中に埋められた甕(かめ)の中に水滴を垂らし中に落ちたときに出る美しい音色の響きを楽しむものです。

『 水琴窟(すいきんくつ) (説明板より)

水琴窟とは、日本庭園の装飾の一つです

水鉢の水を 地中に埋めた瓶(かめ)の空間へ雫(しずく)として流すと反響した音を奏(かな)でます

その琴の音に似た妙音(みょうおん)から いつしか水琴窟と呼ばれたとも云われています

【美しい音色の出し方】

一

前石に静かにのります

二

水を柄杓(ひしゃく)に入れます

三

下の円(水門石(すいもんせき))の中心部に水を垂らします

美しい音色を楽しめます 』

水をためる水鉢にもまた龍が登場していて、その口から水が流れ出ていました。

水鉢と前石の間の少し草が生えている辺りの所に甕が埋められていて地表に小さな穴が開いています。

そこに柄杓で水を汲み上から上手に水を垂らすと、甕の中に落ちた時に出た水音が中で反響して美しい音色を聞かせてくれるのでした。

言うのは易いのけれど、実際に綺麗な音色を響かせるにはコツがあるようで、1回やってみただけでは美しい音色は無理なようで数回繰り返してみる必要がありました(少なくても私は…)。

嬉しいハプニングがありました、水琴窟を試してみようと思い近づいて行こうとしたところに、可愛い小鳥が1羽やって来て水鉢の中に降り立ち、水浴びを始めその姿を見せてくれました。

『 中津宮(なかつのみや) (説明板より)

市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)をお祀りしています。創建は文徳天皇仁壽三年(八五三年)。その後、元禄二年(一六八九年)に改築され、朱色が鮮明な現在の御社殿は、平成八年の全面的な改修により、元禄二年改築当時の中津宮(権現造り)を再現したものです。幣殿・拝殿の天井には花鳥画や、彫刻が施され、境内に奉納された石燈籠等は、江戸時代における商人・芸人・庶民の信仰の深さを物語っています。

美しい恋したい。

「美しい弁財天さまにあやかり、綺麗になりたい!」と願う女の子たちの象徴として、弁財天様の羽衣をイメージした中津宮独自のマークです。三姉妹の女神様の中津宮の市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)が「もっときれいに、もっと美しく恋をしたい。」女神である女性達に送る願いが込められております。 』

※ フリー百科事典ウィキペディア「九頭龍神社」「奉安殿」「銭洗い白龍王」「猿田彦大神」「中津宮」「水琴窟」「源実朝」を参考にさせて頂きました。

ご訪問頂きありがとうございました。

江の島① 空の旅~辺津宮 ⇦⇦⇦ 今 回 ⇨⇨⇨ 江の島③ 江の島シーキャンドル

※青字部分をクリックすると、そのページが表示されます。

※これまで掲載した記事をご覧いただくには、「ホーム」ページの「インデックス」をご利用ください.