『道外への旅』-江の島① 空の旅~辺津宮-

こんにちは、ご訪問頂きありがとうございます。

こんにちは、ご訪問頂きありがとうございます。

2023(令和5年)は私にとって幸運な年で、7月に次いで11月にも所用で道外へ旅する機会に恵まれました。

そこで今回も良い機会でしたので用事を済ませた次の日「江の島観光」で一日を過ごしましたので、その時の様子を紹介します。

↑ 札幌駅経由で「快速エアポート」に乗って新千歳空港駅に着きました(画像:左)、空港ターミナルビルへ向かう階段(画像:右)

↑ 空港ターミナルビルへ向かう階段(画像:左)、ターミナルビルの窓からエプロンを眺める(画像:右)

今回も飛行機大好きな私ですので、LCCを利用しての新千歳空港から成田国際空港間の往復・空の旅の様子も紹介させて頂きます。

前回と同じような時間帯での飛行機搭乗でしたので前回と同じような感じではありますが、天気・雲の様子等によっては機上から見られる風景も違ってきます。

↑ ターミナルビルの窓からエプロンの様子

↑ 国内線出発ロビーから保安検査場を通り、搭乗ゲートのある待合場からエプロンの様子

興味のない方は申し訳ありませんが、パスされて「江の島観光」をご覧いただければと思います、よろしくお願いします。

(訪問日:2023年(令和5年)11月下旬)

空 の 旅

今回の空の旅では、事前に予約していた帰りの便が機材の関係で欠航となってしまい代替便が翌日の朝に変更になるというにハプニングがありました。

↑ いよいよ搭乗が始まりました(画像:左)、搭乗ゲートの窓からエプロンの様子(画像:右)

↑ 機内への渡り廊下の様なボーディング・ブリッジ(画像:左)、ボーディング・ブリッジからの眺め(画像:右)

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

次の日は通常勤務の予定でしたので帰らない訳には行かず、急遽他社の便に予約を変更することになってしましました。

仕方がないので、かねてから一回乗って見たかった「ピンク色の機体のLCC」に予約が取れましたので、私にとっては結果オーライということになりました。

↑ ボーディング・ブリッジからの眺め(画像:左)、ボーディング・ブリッジを進み飛行機の入口が見えてきました(画像:右)

↑ ボーディング・ブリッジの終わり、飛行機入口のドアが見えました(画像:左)、飛行機の入口を潜り機内へ入って行きました(画像:右)

↑ 指定した窓側の座席に座りシートベルトを早々に締めてから、機体が動き出すまでゆっくりと機内から飛行機の主翼や空港の建物等の様子を眺めていました

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

↑ プッシュバックから滑走路を疾走し離陸する様子等は動画をご覧ください。飛行機が上空に上がり落ち着くまで動画の撮影は一休みにし静止画像を撮ることにしました

↑ 新千歳空港上空はあいにく曇っていて青空は望めませんでしたが、雲海を通り抜け上空?千mまで上がると雲の上に青空が広がっていました、さすが飛行機です!

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

↑ 飛行機はさらに進んで北海道上空から直ぐに太平洋上に出てしまいました(画像:左) ※この後は動画の撮影を中心に過ごしましたので、この後の様子は動画をご覧ください。 飛行機は成田国際空港に無事に着陸し第3ターミナル・エプロンに到着しました(画像:右)

↑ 私がいつも利用させてもらっているLCC機は第3ターミナルに着きます。降りるときは込み合うので焦らずに空いてから私は動き出します。2時間足らずの空の旅、今回も窓からの眺めを楽しみながら過ごすことができ、ずっと乗っていたい気持ちは大ですが、出入口に向かいました。

↑ 成田空港ではLCC会社によってはボーディング・ブリッジではなくタラップを使っています。私はボーディング・ブリッジよりタラップの方が飛行機のいろいろな部分を間近に見られるので好きです。

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

↑ 私達を大空を飛んで運んでくれた大きなジェットエンジン、羽を休める思ったよりも薄い主翼、次のフライトに備えて燃料を補給している車などが間近に、思わずデジカメのシャッターをプッシュ!!(画像:左)、建物の中に入ると金網で仕切られた通路を暫くの間歩きます、そこからも地上スタッフらの作業の様子を間近に見ることができます(画像:右)

↑ 金網で仕切られた通路から地上スタッフらの作業の様子を間近に見ながら歩いて行きました(画像:左)、建物の中に入って何度が廊下やエスカレーターを通過して到着ロビーの方へ向かいました(画像:右)

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

↑ さすがに成田は国際空港で飛行機駐機場(エプロン)から到着ロビー手前にある「手荷物受取所」まで進むのにかなり歩かないとなりません。今回もやっとのことで手荷物受取所に着きました

手荷物受取所から第3ターミナルビルの到着ロビーに出ると、JR東日本の成田エクスプレスに乗って都心の渋谷駅まで行くために「空港第2ビル駅」のある第2ターミナルビルへ向かいました。

始発は第1ターミナルビル内にある「成田空港駅」なのでしょうが、第3ターミナルビルから近いのはもちろん第2ターミナルビルの空港第2ビル駅です。

↑ 第2ターミナルビルの「成田第2ビル駅」の様子、線路への転落防止用の柵が設置されていました。一見して「このい長い柵はどうやって開くのだろう…?」と思って心配していました。でも列車が来るとその悩みは解決しました。皆様はどうなると思われますか? 長い柵が上へ上がって行くので、お客さんは普通に列車に乗ることができるのでした、…安心、安心!

第3ターミナルビルから第2ターミナルビルまでの移動は徒歩でも無料連絡バスでもでき、バスなら数分で、徒歩でも私の足でも20分かからないほどです。

JR東日本の成田エクスプレスの他にも都心に向かうには、京成電鉄の「スカイライナー」もあり、成田エクスプレス同様に第1ターミナルビル「成田空港駅」、第2ターミナルビル「空港第2ビル駅」から乗ることができます。

↑ 列車に乗って無事にJR東日本・渋谷駅に着くことができ、心配だった小田急「渋谷駅」も駅員さんに聞いて直ぐに見つけることができました(交差点・道路を1本渡るだけで小田急・渋谷駅への入口がありました)。

第2ターミナルビルに入ると案内板も分かりやすく設置されていて、JR東日本・空港第2ビル駅、その駅の隣りには京成電鉄・空港第2ビル駅もあるのでとても便利です。

何せ田舎者の私でも一人で飛行機に乗り、成田国際空港から列車に乗れて都心まで行くことができたのですから…、心配なしです。

江 の 島

江の島(えのしま)は神奈川県藤沢市(かながわけんふじさわし)にある周囲4㎞、標高60mほどの陸繋島(りくけいとう)で島の周囲は切り立った海食崖(かいしょくがい)、島全体をさした町名でもあります。

位置的には、湘南海岸(しょうなんかいがん)の最東端、三浦半島(みうらはんとう)の北限にあり、相模湾(さがみわん)に突き出ています。

古くからの景勝地で、神奈川県指定史跡・名勝、日本百景の地となっています。

※ 陸繋島(りくけいとう)・・・主陸地と島が砂州によって繋がっている地形となっている島のことです。陸と島を結んでいる砂州のことを陸繋砂州(りくけいさす)またはトンボロといいます。道内では他におなじみの「函館山(はこだてやま)」や「絵鞆半島(えともはんとう)」などがあります。

※ 海食崖(かいしょくがい)・・・海に面する山地や丘陵地、台地等が主に波浪(はろう)による浸食(しんしょく)によってできた急な崖(がけ)や斜面(しゃめん)のことです。

昔は引き潮の時のみ洲鼻(すばな)という砂嘴(さし)が現れて対岸の湘南海岸まで地続きになり歩いて渡ることができた、という時もあったそうです。

関東地震により島全体が隆起したため、 その後はほぼ地続きになりました。

江の島の中央部に南北から浸食が進んで島を分けるような地形となっていて「山二つ」と呼ばれ、東部を「東山」、西部を「西山」と呼んでいます。

周囲を海蝕崖に囲まれた険阻な地形や海蝕洞「岩屋」の存在が、古来宗教的な修行の場として江の島を特色づけてきました。

1182(寿永元)年に源頼朝の祈願により文覚が弁才天を勧請し、頼朝が鳥居を奉納したことをきっかけに代々の将軍や御家人が参拝したといわれています。

↑ 湘南海岸沿いを走る国道134号を江の島を目指しています(画像:左)、太平洋を挟んで見えている江の島が近くなってきました(画像:右)

江戸時代後期には江戸庶民の行楽地として「大山 - 江の島 - 鎌倉 - 金沢八景を結ぶ観光ルート」が流行りました。

明治維新の廃仏毀釈により、与願寺は宗像三女神を祀る江島神社となり、宿坊は一般旅館へと転業しました。

※ 宿坊(しゅくぼう)・・・主に仏教寺院や神社などで僧侶や氏子等の参拝者のために作られた宿泊施設でありました。僧侶専用の施設は僧房(そうぼう)ともいました。

※ 廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)・・・仏教を廃止することです。「廃仏」は仏法を廃し、「毀釈」は釈迦(しゃか:仏教の開祖)の教えを棄却するという意味です。

※ 与願寺・・・社伝によると欽明天皇13年(552年?)、神宣に基づき欽明天皇の勅命により江の島の南の洞窟に宮を建てたのに始まると伝えられ神仏習合により当社は金亀山与願寺と称する寺とななりました。1868(明治元)年の廃仏毀釈により三重塔等多くの仏教施設や仏像などが破壊されまそた。1872(明治6)年には仏式を廃して神社となり「江島神社」へ改称されました。

※ 神仏習合(しんぶつしゅうごう)・・・日本土着の神祇信仰(審議侵攻:神道(しんとう))と仏教信仰(日本の仏教)が融合し一つの信仰体系として再構成された宗教現象、神仏混淆(しんぶつこんこう)ともいいます。

※ 江島神社・・・神奈川県藤沢市江の島にある神社で旧社格は県社、現在は神社本庁の別表神社(神社本庁が定めた神社本庁が包括している一部に神社のこと)、日本三大弁天の一つに数えられています。宗像三女神を祀り、島の西方の「奥津宮(おくつみや)」に多紀理比賣命、中央の「中津宮(なかつみや)」に市寸島比賣命、北方の「辺津宮(へつみや)」に田寸津比賣命をそれぞれ祀り、「江島大神」と総称しています。江戸時代までは弁財天を祀っていて江島弁天・江島明神と呼ばれました。

※ 宗像三女神(むなかたさんじょしん)・・・宗像大社(福岡県宗像市)を総本宮として日本全国各地に祀られている三柱の女神の総称です。記紀(『古事記』と『日本書紀』との総称)においてアマテラスとスサノオの誓約で生まれた女神らで宗像大神(むなかたのおおかみ)、道主貴(みちぬしのむち)とも呼ばれ、あらゆる「道」の最高神として航海の安全や交通安全などを祈願する神様として崇敬を集めています。

↑ どんどん江の島に近づいて行きます、島に向かって右側の方にそびえ立っている「あの塔は何だ…?」生まれて初めて江の島へ向かう私には「展望台かな? ずいぶん大がかりな展望台だな…!」と思って見ていました

1887(明治20)年の鉄道開通、さらに1902(明治35)年の「江之島電氣鐵道」の開通は江の島に多くの観光客を運ぶことになり、鎌倉まで全通すると、江の島、鎌倉を結ぶ観光ルートが確立し、修学旅行などで賑わうようになりました。

陸地と江の島を結ぶ橋、現在は2列になっていて右側が自動車専用の道路橋「江の島大橋」、左側が歩行者専用の「江の島弁天橋」です。

砂浜と江の島を結ぶための最初の「江の島弁天橋」(当時は「江の島桟橋」と呼ばれていました)は1891(明治24)年に架けられました。

当時は、丸太を打ち込み板を並べただけの「板橋」だったそうです。

江の島弁天橋は1922(大正11)年に県営の橋になり、渡橋料「金二銭也」が取られたそうです。

隣にある道路橋・江の島大橋は1964(昭和39)年に東京で第18回オリンピック競技大会が開催され、そのヨット競技のために架けられました。

↑ 「立派な展望台だな! さすが江の島だけあって違うな…」と思う私(画像:左)、自動車用道路「江の島大橋」を渡って行きました(この道路の名前も後で知ったことでした)(画像:右)

ヨット競技会場造成に際し島の東部を大幅に埋め立てヨットハーバー・湘南港を建設するために1962(昭和37)年に湘南港臨港道路の自動車専用橋「江の島大橋」が開通し、神奈川県道305号江の島線「江の島弁天橋」の通行料が無料になりました。

この埋立により江の島の陸地面積は1.5倍ほどに拡大し、江の島ヨットハーバーは、1000隻以上のヨットを収容できる日本トップクラスのハーバーとして活用されています。

その半面、「江の島の悲劇」といわれている残念な出来事がありました。

江の島の悲劇とは、1964(昭和39)年の東京オリンピックでヨット競技の会場になったため島の面積を1.5倍にする埋め立て工事が行われたこと、でした。

↑ 江の島モース臨海実験所跡推定地碑・(画像:左)、江の島エスカー乗り場(画像:右)

※ エドワード・シルベェスター・モース・・・アメリカの動物学者、ダーウィンの進化論を初めて日本に紹介しました。

※ 江の島エスカー・・・1959(昭和34)年に設置された国内初の屋外エスカレーター。高低差46mを約4分で上れます。エスカレーター4連の長さは全長106mで、高齢者や小さな子供連れのファミリー等が江の島頂上部へ行く足代わりになり楽に頂上部へ行くことができます。

埋め立てられた場所は、現在の北側の公園、緑地となっている部分から聖天島(しょうてんじま)公園、ヨットハーバー、白灯台までの部分(島の東側の平らな部分)でした。

江の島の左にポコっと出ていた聖天島、その周辺の一帯は浅い磯が続いていて、江の島でもっとも美しい磯と言われていた所でした。

今も名物「江ノ島丼」が残っているくらいサザエが良く取れたことからサザエ島と呼ばれた小さな島もあって、美しさと共にアワビ、伊勢海老、海藻などの海の幸が採れる豊かな海であったそうです。

↑ 青銅の鳥居をくぐって行くとまず目につくのが「朱の鳥居」(画像:左)、その朱の鳥居をくぐり石段を上るとあるのが竜宮城を模した「瑞心門」(画像:右)

大正12年(1922)の関東地震により江の島周辺は60cmから1m隆起し、以前は引き潮の際にだけ砂州や東浦の聖天島や磯が現れるだけでしたが、岩屋にも海水が入ってこなくなると同時に聖天島も本島と完全につながってしまったそうです。

現在に残っているのは聖天島公園内にある木に覆われている「岩肌の上部」で、そこには赤い鳥居と社が建てられています。

一度失ってしまった自然はまず二度と戻って来ないでしょうから、今回の江の島観光を通じて「今の利益」だけを見ず「後世に残していく」ことも展望した開発が必要ではないかと強く感じました。

現在の江の島弁天橋は、1957(昭和32)年に架けられたものです。

瑞 心 門

「青銅の鳥居」をくぐり「弁財天仲見世通り」へ入ると、まず「朱の鳥居」が目に留まり、それをくぐり石段を上った所にあるのが竜宮城を模して造られた「瑞心門」(ずいしんもん)です。

※ 青銅の鳥居・・・1747(延享4)年に創建、現在の鳥居は1821(文政4)年に再建されたものです。

江島神社の御神門で「「清々しい心で」参拝をして頂けるように」との命名だそうです。

江の島エスカーに乗って頂上方面に行ってしまうと、この瑞心門を通らずにすんでしまうので、ご覧になりたい方は多少足腰に堪えますが石段を選択してください。

門の中に入ると、壁や天井に「片岡華陽」が描いた牡丹(ぼたん)や唐獅子(からじし;御祭神の守護と参拝者に厄災がふりかからないようにという祈願)の絵が展示されています。

瑞心門の先には「弁財天童子像」があり江島神社御鎮座1450年を記念して奉献されたもので、龍の姿や、童子等が彫られています(童子は弁財天の従者のことです)

江 島 神 社

私は自動車道・江の島大橋(橋長324m)を車で渡ると、江の島ヨットハーバー近くの駐車場に車を停め神社へ向かいました。

先ほど来た道を一旦戻るようにして歩いて行き、「青銅の鳥居」(1821(文政4)年に再建されました;「江島大明神」と書かれた鳥居)を潜り、多くのお土産屋さんが立ち並んでいる参道「弁財天仲見世通り」へと入って行きました。

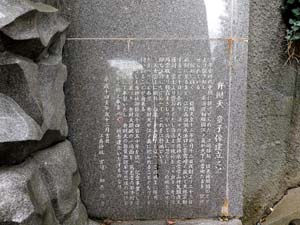

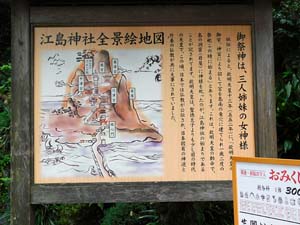

『 島神社全景絵地図 (説明板より)

御祭神は、三人姉妹の女神様

社伝によると、欽明天皇十三年(五互二年)に、「欽明天皇の御宇、神宣により詔して宮を島南の竜穴に建てられ一歳二度の祭祀この時に始まる」とあります。これは、欽明天皇の勅命で、島の洞窟(岩屋)に神様を祀ったのが、江島神社の始まりであることが記されてます。欽明天皇は、聖徳太子よりも少し前の時代の天皇で、この頃、日本では仏教が公伝され、日本固有の神道と外来の仏教が共に大事にされていました。 』

『 江島神社 三宮の御案内 (説明板より)

辺津宮・中津宮・奥津宮の三宮を総称して江島神社と称す

辺津宮(へつぐう)(下之宮)御祭神・・・田寸津比賣命(たぎつひめのみこと)

土御門天皇 建永元年(一二〇六年)源實朝が創建

弁天堂には日本三大弁財天の妙音・八臂弁財天御尊像を始め十五童子像・後宇多天皇の勅額・弘法大師の護摩修法による弁財天像他が奉安されている 宋国伝来の古碑・白龍銭洗池・御神木の結びの樹等があり八坂神社・秋葉稲荷社が境内社として鎮座する

中津宮(なかつぐう)(上之宮)御祭神・・・市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)

文徳天皇仁寿三年(八五三年)慈覚大師が創建

現在の社殿は元禄二年(一六八九年)の御造営で平成八年の御改修により 格天井には花鳥画が施され彫刻等が復元された境内には歌舞伎界より奉納された石灯籠等がある

奥津宮(おくつみや)(御旅所・本宮)御祭神・・・多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)

天保十三年(一八四二年)再建

源頼朝奉納石鳥居・酒井抱一画の八方睨みの亀・八十貫の力石・鎌倉四名石の一つ亀甲石・御神木・山田流箏曲開祖山田検校像等がある

龍 宮(わだつみのみや)・・・龍神をまつる(例祭九月九日)

岩 屋(いわや) 波の浸食で出来たもので第一・第二霊窟からなり約一五〇メートル

深奥が当神社発祥の地である 欽明天皇一三年(五五二年)にこの地に鎮座された

春季大祭 初巳例大祭 四月初の巳の日

秋季大祭 古式初亥祭 十月初の亥の日

一歳両度の祭祀として欽明天皇の御代より連綿とけいしょうされている 』

江島神社の本宮は説明板にもある様に、福岡・宗像大社でアマテラスとスサノオの誓約(『古事記』に基づく)で生まれた宗像三女神です。宗像大社と同じく三社形態になっています。

祭神は、奥津宮は「多紀理比賣命(タギリヒメノミコト)」、中津宮は「市寸島比賣命(イチキシマヒメノミコト)」、辺津宮は「田寸津比賣命(タギツヒメノミコト)」の三姉妹の女神が祀られて海を護る女神様で「江島明神」と呼ばれていました。

仏教との習合(神仏習合)で弁財天女となりました。

辺津宮(へつぐう)の祭神は「田寸津比賣命(タギツヒメノミコト)」で、ここは人出が多いようで右側に社務所があり江島神社と弁財天の2種類の御朱印等がありました。

社殿は12世紀までには築かれたとされていますが、何度も失われ最後に焼失したのは1557(弘治3)年で1578(天正6)年に本殿が再建され、1590(天正18)年に拝殿が再建されました。

本殿・拝殿共に国の重要文化財に指定されています。

本殿・拝殿の周りには末社(本社に付属する小さい神社)が並んでいます。

社殿の横の道を抜けて階段を登って行くと「高宮祭場」、そこから下りてくると二つの社殿があり中世の辺津宮境内には第一宮、第二宮、第三宮の三つの主要なお宮がありました。

現在の辺津宮の本殿・拝殿は第一宮の社殿で、その背後に位置しているのが現在の第二宮(沖津宮の田心姫神)、第三宮(中津宮の湍津姫神)で、それら三ヶ所を参拝することで宗像三女神の三柱にお参りしたことになります。

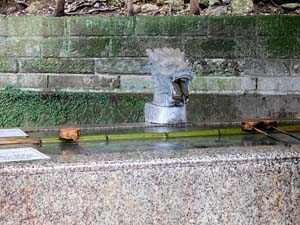

辺津宮の近くには龍の口から水が流れ出ている手水舎(てみずや)がありました。

神社内を歩いていると、所々に手水舎にあったような龍の彫刻を目にします。

「なぜかな?」と思っていたら、天女様と龍にまつわる伝説が伝わっていることを知り、そのいわれが分かりました。

その伝説を以下に記します。

※ かつて鎌倉の深沢周辺には大きな湖があり、そこに五つの頭を持つ龍が棲み悪行を重ねていました。五頭龍はたびたび暴れては洪水を起こして田畑を荒し、さらには子どもをさらって人々を苦しめました。村人たちは苦渋の決断の末に生贄を差し出したという記述も残っています。そしてある時、海底が隆起して江の島ができ、そこに空から弁財天が舞い降りました。弁財天の美しさに心を奪われ、思いを寄せた五頭龍は、弁財天に悪行を厳しく戒められると心を改め、やがて二人は夫婦となったとされています。人々に慕われるようになった五頭龍は「五頭龍大神(ごずりゅうおおかみ)」となり、やがて山と化し、村人達はその山となった五頭龍大神を祀るために龍口山に社を建てました。これが龍口明神社の発祥と伝えられています。

1978年に村人達の総意により、江の島を遠望し龍の胴にあたる現在の地へと移転。五頭龍大神として、今も人々を災害から守り続けています。

(江ノ電・小田急公式観光情報サイト「江の島・鎌倉ナビ」西鎌倉駅 龍口明神社(りゅうこうみょうじんじゃ)より)

江に島を含めて鎌倉地域は臨海地域で、これまで多くの台風などによる大波や地震による津波などの自然災害に度々見舞われてきたことから、それが五頭龍が耕作地や大人や幼い子供達を襲ったこととしての「天女と五頭龍伝説」へとつながっていったのではないでしょうか?

※ フリー百科事典ウィキペディア「江の島」「陸繋島」「海食崖」「宿坊」「神仏習合」「江島神社」「宗像三女神」「江の島モース臨海実験所」「江の島エスカー」「瑞心門」「青銅の鳥居」「弁財天童子像」「辺津宮」「箱根神社」、観光情報サイトたびらい「江の島に来たらぜひ「江島神社」に参拝を。三姉妹の女神が宿るパワースポット」、藤沢市公式観光情報サイト藤沢市・湘南江の島「江島エリア」を参考にさせて頂きました。

ご訪問頂きありがとうございました。

鶴岡八幡宮、鎌倉大仏・高徳院 ⇦⇦⇦ 今 回 ⇨⇨⇨ 次 回(準備中)

※青字部分をクリックすると、そのページが表示されます。

※これまで掲載した記事をご覧いただくには、「ホーム」ページの「インデックス」をご利用ください.