『登山日記・横津岳~袴腰岳縦走』-横津岳山頂-

こんにちは、ご訪問頂きありがとうございます。

こんにちは、ご訪問頂きありがとうございます。

今回から「登山日記・横津岳~袴腰岳縦走」シリーズを始めますので、よろしくお願いいたします。

(訪問日:2022(令和4)年5月中旬)

私が渡島半島・函館近隣の横津岳・烏帽子岳・袴腰岳縦走登山をしてから早いものでもう2年が過ぎてしましました。

私は仕事の関係で5月の連休は毎年勤務日で、連休明けの観光地から人々が去って行った後に休みを頂いております。

私は今年も連休明けに3連休を頂けましたので、5月上旬でも雪が融けている道南の低山、しかもある程度の所まで車で行ける山ということで「横津岳・烏帽子岳・袴腰岳縦走登山」を選びました。

また天気予報を見ても、幸いなことに休み中は高気圧に覆われて好天に恵まれそうでしたので、さっそく出かけて行きました。

横津岳(よこつだけ)1167mと烏帽子岳(えぼしだけ)1078mは七飯町、袴腰岳(はかまごしだけ)1108.4mは函館市にある山です。

横津岳は亀田半島の最高峰で三等三角点が置かれていて、山頂付近は凸凹が少なく平べったい形をしている。

名前の誤伝はアイヌ語の「ユク・アッ・ㇴプリ」(シカがたくさんいる山)に由来しているそうです。

支峰には袴腰岳、鳴川岳、七重岳があり緩やかな尾根でつながっていてハイキングコースにはもってこいとのこと。

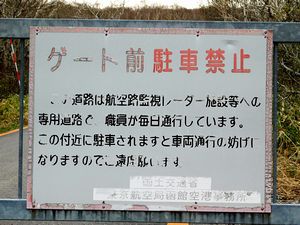

↑ 一般車両立入禁止ゲートと入山ポスト

山頂には航空監視レーダーがあり保安用の道路が続いていますが、2㎞ほど手前にゲートがあり一般車両通行禁止となっているため、登山者は歩いて山頂まで行かなくてはなりません。

他にも山頂周辺には函館地方気象台のドップラーレーダーや携帯電話会社・官庁の無線局が設置されています。

↑ やっとのことで見つけた横津岳へ通じる道路への入口

舗装された歩きやすい道路ですので、山頂まで2㎞あっても途中何か所かにある変わった形のアンテナを眺めながらハイキング気分で歩き苦にはなりませんでした。

1971(昭和46)年7月に山頂南麓斜面に東亜国内航空のYS-11が墜落し乗客・乗員68名全員が死亡した「ばんだい号墜落事故」がありました。

↑ 山奥へ入って行くと、通行止の看板がありました

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

一般車両通行禁止のゲートが設置されている付近に慰霊碑が建立されています。

横津岳の南に連なっている袴腰岳は函館市の最高峰で一等三角点が設置されています。

横津岳と袴腰岳との間に位置するのが通称・烏帽子岳です。

↑ 凸凹道を頑張って登って行きましたが、ガスってきてしまいました

袴腰岳の山名に由来は袴を履いて座った時の腰の形に似た台形をしていることからだそうです。

また、大きな丘という感じの烏帽子岳の方は函館方面から見た時の形によるそうです。

横津岳と袴腰岳の間は縦走路「巴スカイラインコース」でつながっていて、袴腰岳への登山道は新中野ダム奥の「アメダスコース」と横津岳からの縦走路「巴スカイラインコース」があります。

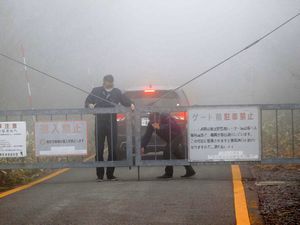

↑ 昨日の下見の時と打って変わってゲートに近づいてもガスはいっこうに消えません

横津岳南麓斜面には2005(平成17)年に営業を終了した「横津岳国際スキー場」がありました。

横津岳の反対側の北斜面には今も営業している「函館七飯スノーパーク」があります。

私は、1972(昭和47)年の札幌オリンピックが開催された年に開業した横津岳国際スキー場に至る道路を通って一般車両通行禁止のゲート傍にある駐車スペースまで自動車で上がってきたわけです。

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

私は横津岳への登山はもちろん初めてでしたので、登山予定の前日にその登山口の確認のために一度行ってみようと思い資料を手掛かりにして行ってみました。

ところが、事前に調べた資料の中にある所に行ってみると目印となっている建物がまかったりして、頼りにしていた資料が役に立たず横津岳へ向かう入口が見つけられず苦労してしまいました。

諦めてしまう訳にもいかず地図を見て位置的にこの辺りにあるのではないかと何回も行ったり来たりを繰り返し探しました。

函館新道に沿って走る下道を函館方面へ進み「七重大川IC」下の交差点手前にあった「松浦果樹園」の店の前で左折し脇道に入ってみると、「函館 よこつ 横津岳 ⇑直進」の案内板をついに発見することができました。

↑ ゲートに着きましたが、ガスは濃いまま…

横津岳心不動院の前を通過し道なりに進んで行く途中で「通行止め」の看板があり車止めも置いてありましたが、車一台通り抜けできる程の間隔が開けてあり(「完全シャットアウト」ではなくて「自己責任でどうぞ」と私は理解し)進むことができました。

そんなこんなでやっとのことで横津岳に繋がっている一般車両通行止めゲート前まで行くことができました。

↑ 様子を窺っているところへ保安員の方の車が…、無情にもガスの中へ去って行ってしまいました…

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

これで横津岳への登山口を確認することができたので、その晩の休憩地「道の駅 なないろ・ななえ」に戻り安心して就寝することができました。

幸運なことに前日に車中泊した道の駅 なないろ・ななえの前を走っている国道5号線を函館方面に向かい(新道に入ると函館市街地の方まで行ってしまいます)、二つ目の「七飯大川IC」で左折し山奥に向かえば良いので距離も短く分かりやすいので良かったです。

↑ せっかくここまではるばるやって来たのにポストに入れることもなく引き返すことに…

翌朝いつものように早起きをして「横津岳をへ登れるぞ~」と胸をワクワクさせながら車を走らせました。

山道に入り凸凹だらけの道路状況は苦にならなかったのですが、フロントガラスから見えている何となく暗い空模様の方が気になっていました。

旧横津岳国際スキー場の跡地を通過するときに函館市街地方面に目をやると、曇り空というよりは朝曇りのような感じで日が登って行くにつれて晴れていくだろうと思うような空模様でした。

ところが、山奥に進み例のゲートに近づいて行くにしたがって白いガスが立ち込めて来たのでした。

昨日確認しに来た時とは打って変わってゲートから向こうはガスってて真っ白い世界でほとんど何も見えない状況でした。

↑ 道路を右に入って行くと「ばんだい号遭難事件」の慰霊碑が建立されている所へ行けるようですが、周囲をガスに巻かれていたので行くのは次に来た時にしようと下山しました(画像右)

「えっ、これじゃ登山は無理!」「せっかくここまで心勇んでやって来たのに…」と思いながら、「万が一にもしかしてここで待っていればガスも晴れるのでは…」と奇跡を願いながら30分位車の中で様子を窺っていました。

そのうちアンテナ類の保安のためにやって来たと思われる車両がゲート前で停車し、ゲートを開けて中に入るとまた閉めて濃いガスの中に消えて行きました。

↑ 麓の方のガスはかなり消えていましたが…

それから1時間くらいも待ったでしょうか?奇跡は起きずガスも消えそうになかったので「今日の登山は諦めて明日に延期しよう…、下界の天気は良くなるはずだから今日はこの後他の史跡やダム等を見て回ればいいか…」と思い直し、Uターンして下山しました。

その途中、登山しなければ時間的にも余裕があることになったので旧横津岳国際スキー場のゲレンデの跡地で函館市街地や函館山、函館港等の風景を撮影しました。

↑ 早起きして来たのに登山を断念しましたので時間はいっぱいあり、旧スキー場の跡地から函館方面の眺望を楽しみました

画像もいいとこ撮り終えたので車中で地図を調べて、この後函館市街地から遠い方から順に「矢別(やべつ)ダム」、「笹流(ささながれ)ダム」(笹流貯水池)とその近くにある「四稜郭」の順に行ってみることにしました。

それらを見学した後、何気なく「横津岳に登りたかったな~」と思いながら横津岳の方角の空の様子を見上げて「ビックリ!!」何とその上空には青空が広がっていたのでした。

早朝のあの重苦しい暗い空模様と白いガスの世界が嘘のように晴れ渡っていたのです。

「えええええっ!…」「今何時?」それで時計を見ると「そうね、だいたいね!」まだ10時を過ぎたばかりでした。

ゲートまでは車で行けるし横津岳から烏帽子岳、袴腰岳を縦走したとしても明るいうちに道の駅に戻れる時刻と判断したので、即またUターンして横津岳へ向かいました。

↑ 旧スキー場の跡地はメガソーラー発電所に利用されているようでした

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

※ 事前に資料を調べてみると、横津岳から烏帽子岳、袴腰岳までの縦走の所要時間は標準的なタイムで2時間もあればできるようでした。足の遅い体力不足の私でも多めに見積もっても往復で4時間30分もあればゲートまで戻って来れそうだと計算しました。

ゲートに着いてみると、今朝のガスって真っ白だった世界とは別世界で太陽燦燦と輝ききれいな青空が広がっていました。

↑ 所狭しと設置された太陽光発電パネル、今全国の観光地にもメガソーラーが建設され樹木が伐採されてしまい景観が損なわれると問題になっていますが、ここはどうなんでしょうか…

画像もいいとこ撮り終えたので車中で地図を調べて、この後函館市街地から遠い方から順に「矢別(やべつ)ダム」、「笹流(ささながれ)ダム」(笹流貯水池)とその近くにある「四稜郭」の順に行ってみることにしました。

それらを見学した後、何気なく「横津岳に登りたかったな~」と思いながら横津岳の方角の空の様子を見上げて「ビックリ!!」何とその上空には青空が広がっていたのでした。

↑ 北海道新幹線の高架が見えていました(画像上列)、片隅の一角に桜の花が咲いていました(画像下列)

早朝のあの重苦しい暗い空模様と白いガスの世界が嘘のように晴れ渡っていたのです。

「えええええっ!…」「今何時?」それで時計を見ると「そうね、だいたいね!」まだ10時を過ぎたばかりでした。

↑ この日二度目の横津岳訪問です、早朝にガスっていた所と同じとは思えないほどピカピカの天気になりました

ゲートまでは車で行けるし横津岳から烏帽子岳、袴腰岳を縦走したとしても明るいうちに道の駅に戻れる時刻と判断したので、即またUターンして横津岳へ向かいました。

※ 事前に資料を調べてみたら、横津岳から烏帽子岳、袴腰岳までの縦走の所要時間は標準的なタイムで2時間もあればできるようでした。足の遅い体力不足の私でも多めに見積もっても往復で4時間30分もあればゲートまで戻って来れそうだと計算しました。

↑ 横津岳山頂付近には若干の雲がありましたが青空が一面に広がっていました

ゲートに着いてみると、今朝のガスって真っ白だった世界とは別世界で太陽燦燦と輝ききれいな青空が広がっていました。

ゲート傍の広場に車を停めて感激しながらそそくさと身支度を済ませ早々に出発しました。

↑ 登山日和のすばらしい天気になりました!

ゲートから奥はさすがに保安用道路ですからきれいに舗装されていて道路の両側には排水路も完備され歩きやすいったらありゃしませんでした。

道中のあちらこちらにアンテナが設置されている建物が林立していて珍しさのあまり激写しながら横津岳山頂らしき一段と高い所にある建物を目指して行きました。

↑ 青空の下、アンテナの展示会のように幾つもの大きなアンテナがありました

事前勉強によって一番のピークに建っている施設の裏辺りに横津岳山頂標識があることを知っていました。

その途中の右手に神社でよく見る「鳥居」が目に飛び込んできました、色は朱色ではなく「白」でした。

↑ これは「航空路監視レーダー」というのだそうです、横津岳山頂に設置されています

↑ これは「対空送信所」というそうで、この建物の傍を通って烏帽子岳・袴腰岳への縦走コースが伸びていました(画像右)

その奥には「横津神社」と 扁額(へんがく)に書かれた社がありました。

この横津神社は麓の横津心不動院で管理されているそうです。

↑ 笹原の中に「横津神社」の白い鳥居が立っていました(画像右)

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

私は山で社に出会うと必ず参拝させていただいていますので、ここでも今回の登山の無事を願い拝まさせて頂きました。

その後、周囲の様子を見て回りましたがすぐ横に小さな沼があり「雲井沼」というそうで、流入路も日水路もないのにいつも満水の不思議な沼で水蓮の花も咲くそうです。

↑ 横津神社です

山頂付近は背の高い樹木などはなく背の低い笹等が茂っている所でしたので、風が吹きっさらしでした。

天気が良くなって日差しがあったので吹きっさらしでも寒くは感じなく横津岳山頂からの眺望をゆっくりと楽しむことができました。

↑ 横津神社の傍にある「雲井沼」、まだ若干の雪が残っていました。春になると花も咲き、夏にはオニヤンマも飛んでるそうです

南の方には函館山や函館湾、函館市街地が望めました。

雲がなければ青森県側の津軽半島や下北半島なども見えるそうですが、残念ながら津軽海峡上には雲が多くて認めることができませんでした。

↑ 神社の所からズームです、真ん中の大きいのが「対空送信所」、左側の玉があるのが「気象レーダー」、右側のパラボラアンテナが「無線中継所」だそうです。

↑ 同じく神社の所からズームですが南の方角になります、函館山が霞んで見えていました

南側の手前の方には大沼も見えましたし、南東の方には恵山の火山のような黄土色した山肌も認めることができました。

北の方には駒ヶ岳の山容が大きく見えていましたし、雲がなく空気が澄んでいれば羊蹄山も見えるそうですが、そこまでは認められませんでした。

↑ まずは一座めの横津岳山頂に行くためには、この航空路監視レーダーまで登らないといけません

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

早朝の空の様子からは想像だにできなかったのですが、奇跡的な天気の回復を見せてくれた青空の下で素晴らしい眺望を楽しんだ横津岳山頂を後にして、巴スカイラインコースを歩いて烏帽子岳から袴腰岳まで縦走してみようと思い出発しました。

↑ 航空路監視レーダー施設に着きました、レーダーには丸い球が付き物なんですね!

↑ 航空路監視レーダーの所からズーム、気象レーダーと対空送信所

↑ これは三角点なのかな?

↑ 航空路監視レーダーの所からズーム、函館港から函館市街地

↑ 同じく航空路監視レーダーの所からズーム(東の方角)、山頂付近が茶色いのは多分「恵山」だと思います

↑ こちらは北の方角の景色です、小さく「対空受信所」の施設、その奥に「駒ヶ岳」

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

↑ 同じく航空路監視レーダーの所からズーム(北の方角)、「対空受信所」と「駒ヶ岳」

↑ 横津岳山頂標識は航空路監視レーダーの裏手にあるそうなので、裏手に移動しました

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

↑ 横津岳山頂標識が見えてきました

↑ ケルンのような石の中に「横津岳」山頂標識がありました

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

↑ これも航空路監視レーダーの所からズーム(北の方角)横津岳の北側斜面には今も現役バリバリのスキー場「七飯スノーパーク」があります、山頂に見えているのはその施設の一つだと思います

※ 以下の動画の中には風切音や機械音などの雑音が入っていますので、視聴に際しては音量に十分ご注意ください。

↑ これも航空路監視レーダーの所からズーム(南の方角)、函館山・函館湾・函館山頂のアンテナ群

※ ウィキペディアフリー百科事典「横津岳」・「袴腰岳」・「ばんだい号墜落事故」を参考にさせて頂きました。

ご訪問頂きありがとうございました。

今 回 ⇨⇨⇨ 烏 帽 子 岳 山 頂

※青字部分をクリックすると、そのページが表示されます。

※これまで掲載した記事をご覧いただくには、「ホーム」ページの「インデックス」をご利用ください。